英語教育コースの長田詳平講師らの研究グループ

【概要】

本研究は,

Isn’t English easy? といった,否定疑問文の一種である—

Is English not easy? と比較して,否定辞が文頭にあることから—,通称,“High” Negation Question (HNQ) と呼ばれる疑問文に関して,新たな観察と分析を提示しました。以前よりHNQの特殊な機能については広く認識されており,例えば上の例文では,この話者が「英語が簡単である」と思っていないと使用できない,ということが知られています。このような,疑問を投げかけておきながら,その内容について話者が一定の自信や確信を持つことを,「バイアス (bias) がある」と言い,すなわち,HNQの場合は肯定のバイアスを持つ疑問文,と知られてきました。文頭に否定辞があるのに,否定でなく肯定に対して作用する,というのがこの構文の非常に不思議な点です。そこで本研究では,「肯定バイアスを生み出す,文頭の否定辞の意味的貢献とは何なのか?」という問いに着手しました。

結論から言うと,この否定辞はちゃんと「何か」を否定していた,ということを主張しました。但し,それがいわゆる文内容の否定ではなく,よりメタ的な「私自身の思考行為 (

I think that …)」自体の拒否,というものです。上の例で言えば,

I think that English is easy. を自分自身で否認し,その是非を聞き手に問いかける,というように分析できます。一見,煩雑に思えますが,これにより,文頭の否定辞がちゃんと否定しているという立場が保持される,という利点があります。そしてさらに重要なのは,肯定バイアス効果をこの否定辞の作用から直接導出できる,という点です。この否定辞の意味が「話者自身の思考行為の否認」という分析は本研究独自の視点であり,それゆえバイアスに対しての説明にも新規性があります。また,今回の分析を基に,

Isn’t English easy!! という感嘆文の考察を試みたのも,本研究独自の取り組みです。

本研究は,2024年9月に宮崎大学の本多正敏氏とシチリアのNotoで発表した内容を論文にしたものです。

【今後の波及効果】

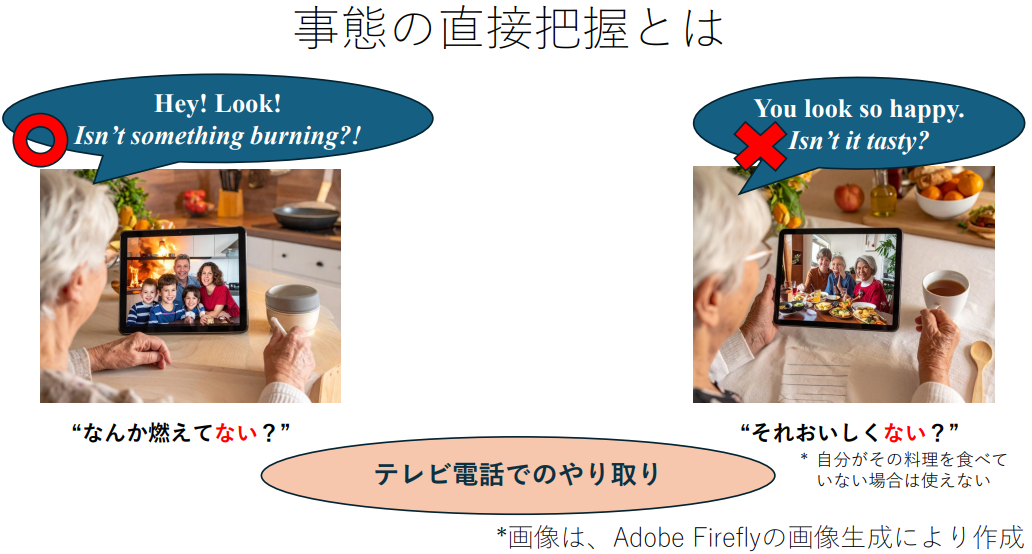

本研究の主張の証拠として,バイアスには話者自身の直接的な事態把握が必要となる,ということを新たに観察しました(図を参照)。話者の経験がどのように今回明らかにした否定辞の性質とどのように関連しているのかについては,今現在調査を進めているところです。

また,日本語の否定疑問文も,肯定バイアスに加え,この「経験」の必要性に関して,同様の特徴があることが分かりました。日本語の否定疑問文の記述や,関連して「おいしい(ではない→じゃない→)じゃん/やん!」といった,隠れた否定辞の分析も並行して進めていき,日英語の共通点と相違点,その理論的示唆を検討していきたいと考えています。

【論文情報】

〇 タイトル:What does high negation do? Nothing, negation, or denegation? (高い否定辞の機能とは何か?―虚辞か否定か,あるいは否認か―)

〇 著者:Shohei Nagata and Masatoshi Honda

〇 掲載誌:Proceedings of Sinn und Bedeutung 29

〇 URL:

https://doi.org/10.18148/sub/2024.v29.1268